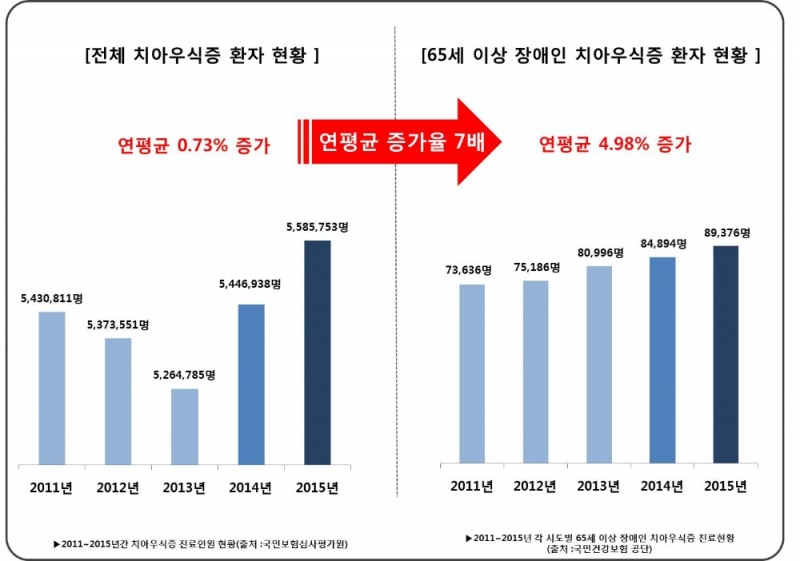

실제 국민건강보험공단에서 발표한 ‘최근 5년간 65세 이상 장애인의 치아우식증 진료현황’ 자료를 살펴보면, 전국 65세 이상 장애인 치아우식증 환자는 2011년 73,636명에서 2015년 89,376명으로 연평균 증가율(4.98%)이 같은 기간의 전체 치아우식증 환자 연평균 증가율(0.73%)보다 6.8배 높게 나타났다. 이러한 결과는 연령대가 높은 장애인의 치아관리 대책이 시급한 것을 보여준다.

▶장애인의 경우 치아관리 및 통증 표현 미흡해 치아질환 심각해져

장애인은 특히 치아 상태가 중증인 경우가 많다. 주된 장애와 경제적 사정 등에 신경 쓰다 보니 구강관리의 중요성에 대한 인식이 낮기 때문이다. 발달장애인의 경우 가장 기본적인 구강 위생법인 칫솔질에 대한 개념이 낮아 주변의 도움이 있다면 모를까 스스로 구강 위생을 지키는 것이 쉽지 않다.

또한 지체장애인은 이를 닦아야 한다는 것은 알지만 손이 말을 안 듣는 등 여건상 닦지 못해 치아 질환이 중증화된다. 이렇듯 장애 정도가 심한 경우 치아에 문제가 생겨도 통증 등을 잘 표현하지 못하다 보니 상황이 더 안 좋아지기 쉽다. 이러한 문제가 지속되어 충치나 치주질환이 심해지면 결국 치아가 빠지게 되는 것이다. 뒤늦게 치과를 찾아도 자폐, 지적장애 등의 발달장애인은 소통이 어렵고, 뇌성마비 환자는 스스로 신체를 제어하고 고정하는 것이 어렵다 보니 치료가 쉽지 않다.

▶65세 이상 장애인, 틀니나 임플란트 스스로 관리 어려워 시술 못하기도 해

60세 이상이라면 아무리 잘 관리 해도 어디선가 건강에 적신호가 발생하기 마련인데, 장애인은 어릴 적부터 치아관리가 미흡해 점점 나이가 들수록 비장애인에 비해 치아건강이 더욱 나빠질 수 밖에 없다. 더구나 노화가 진행되면서 치아 역시 약해져 자연치아가 빠지거나 염증이 생기기 마련이다. 그러므로 65세 이상 장애인의 보호자는 수시로 자연치아 개수를 확인하는 것이 좋다.

치아의 개수는 성인 기준 상·하악 각각 14개씩 총 28개이다. 상실된 치아가 있다면 최대한 빨리 채워야 한다. 치아가 없는 채로 3개월이 넘으면 잇몸뼈가 주저앉고 치열이 움직인다. 치아를 상실한 뒤 임플란트나 틀니 등을 고려해 볼 수 있지만 장애인의 경우 틀니는 스스로 관리가 어렵고 임플란트도 잇몸이 뿌리를 잘 지탱해 줘야 하는데 그것이 잘 되지 않아 결국 임플란트를 심지 못하는 경우도 많다.

▶치과치료에 어려움이 많은 장애인, 치아우식증 예방하는 것이 중요

장애인은 비장애인 보다 치과치료에 대한 접근이 어려운 만큼 충치를 예방하는 것이 최선의 치료법이다. 충치를 예방하기 위해 불소도포를 많이 시행하는데, 주 대상자는 아동이지만 충치 발생율이 높은 성인 및 장애인 환자도 높은 효과를 볼 수 있다. 전문가 불소 도포를 통한 불소의 효과는 영구적이지는 않다. 따라서 3개월이나 6개월마다 재 도포를 해주는 것이 좋다. 그 외의 충치 예방법으로 치아홈메우기가 있다. 장애인의 경우 스스로 양치질을 꼼꼼히 하기 어려워 치아의 미세한 홈까지 칫솔모가 닿지 못하는 경우가 많다. 따라서 이 홈 부위를 실런트 재료로 메워 우식 유발 세균의 활동을 막는 것이다.

박대윤 광주 유디두암치과의원 대표원장은 “충치의 중요한 예방법 중 하나는 구강 검진으로 치료는 되도록 질환이 심각하게 진행되지 않을 때 시행하는 것이 좋다”고 말했다.

이경호 기자 news@seconomy.kr

<저작권자 © 공유경제신문, 무단 전재 및 재배포 금지>